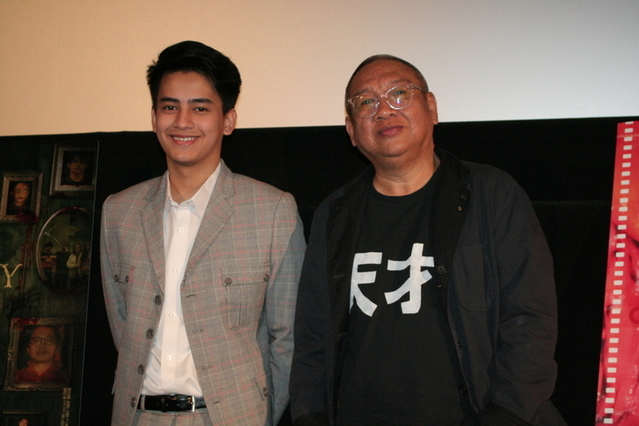

エリック・マッティ監督(右)と 俳優のケント・ゴンザレス

第32回東京国際映画祭の「CROSSCUT ASIA #06 ファンタスティック!東南アジア」で、フィリピン映画『

存在するもの』が11月1日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで上映され、エリック・マッティ監督と俳優のケント・ゴンザレスが観客とのQ&Aに応じた。

1985年、夏。大学生のルイスは、双子の妹マヌエラが急死したとの報せを受けて帰省する。実家では、厳格な父アルトゥーロと優しい母レベッカが彼を迎える。その夜からマヌエラの呪いに襲われるようになったルイスは、妹の死に疑問を抱き、真相を探り始める。

『牢獄処刑人』などフィリピンのヒットメーカーとして知られるマッティ監督が挑んだ家族ホラー。これまでさまざまなジャンルの作品を発表しているが、「ホラーは、現在社会で問題になっているトピックを描くのに適しています。社会の闇や人間の本質をエンタテインメントに交えて伝えることができます」と語る。

ホラー映画を製作する際の心得を「自分の芸術性や創造力を鍛える練習だと思っています。常に観客の2歩先を行くようにしています。行き過ぎず、近過ぎず、ほど良い距離をとることが大事です。美術、照明、特殊効果などのツールを使って自分のホラーを積み上げています。ムードを大切しており、それらを話し合って進めています」と説明する。

今作のテーマについては「家族の秘密を軸に描きたいと思いました。ホラー映画でまず影響を受けているのは、ウィリアム・フリードキン、日本では黒沢清監督を尊敬しています。ホラーの傑作が多い日本でこの作品を上映するのが怖かったです。ひとつのトーンに固執しないこと、常に驚きがある内容を心がけました」といい、そのほかロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』、トマス・ビンターベア監督の『セレブレーション』を参考にしたと明かす。

ホラー映画の体裁をとりながら、家庭内暴力、戦争犯罪など社会問題を示唆する描写が含まれている。「物語の舞台は1985年で、父親がすべての権力を握っているという設定です。マルコス大統領の独裁政権が終わった年でした。当時の国の男性優位も表しています。軍隊も力を持っていた時代でもありました。権力に押しつぶされている人が多かった状況を描きたかったのです。批評家も観客も気づかなかったようですが、暴力的な父親が心に残ってほしかった。私は映画を作る時、いつも観客に何を伝えたいのか自問します。コメディ、アクション、スリラーでも必ず現実社会で起きたことを描くように心がけています」と自身の哲学を述べた。

複雑な役柄を熱演したゴンザレスは、この映画が初出演だったそう。「CMなどには出ていましたが、演技経験がほとんどなかったのです。トップクラスの監督、俳優と仕事をするのが緊張しました。撮影現場での監督はリラックスし、常に笑顔で、困難にぶつかっても解決策を見出し、最後に笑顔でいられるプロフェッショナルな現場でした」と振り返った。

第32回東京国際映画祭は、11月5日まで開催。